本記事では、タイトルにもある「ITストラテジスト」という国家資格の対策の一環として、ストックしておくとお得になりそうなネタをまとめていきます。

ITストラテジスト試験の午後2は論述形式でありながら時間制約が大変厳しい内容になっています。

そのため、試験時間中に考えられる時間はかなり少なく、事前準備が合否を分けるといっても過言ではありません。

本記事では、そうしたITストラテジスト試験の午後2論述試験対策向けに、ネタとして応用が利きそうな汎用的な”モジュール”をまとめていきます。

この”モジュール”の考え方については、いくつかの書籍をヒントにしています。

詳しくは以下の記事をご参考ください。

あわせて読みたい

ITストラテジスト試験を独学で攻略するために読んでおくべき本9選

本記事では、国家資格ITストラテジストの試験対策の一環として、個人的に役立った書籍を紹介します。 簡単に概要について触れておきます。 そもそもITストラテジストと…

目次

Ⅰ 業種ごとの事業特性を反映しITを活用した事業戦略の策定に関すること

1 経営戦略に基づくITを活用した事業戦略の策定

SWOT分析(機会×強みver)

SWOT分析の結果、音声処理の高度な独自技術を有する新興企業から資本業務提携の申し出があることを機会として据え、そこに自社の強みである組込み製品の加工ノウハウを生かした新製品の開発を企画する方針とした。

SWOT分析(機会×弱みver)

SWOT分析の結果、近年竣工したタワーマンションの影響で近隣に核家族世帯が増加しているが、現状は客層にできていないことが判明した。そこで、主に主婦層や子供に向けた商品ラインの拡張を検討することとした。

ABC分析

在庫管理業務をシステム化するにあたっては、最も効果の上がる部分から導入し、費用対効果を計測しながら対象範囲を拡大していく方針とした。これを踏まえ、商品の月平均出荷数でABC分析によるランク分けを行った。

2 ITによるビジネスモデルの策定

ビジネスモデルキャンバス

新たなビジネスモデルを検討するため、まず現状の可視化を行った。具体的には、既存ビジネスモデルを9要素に分解し、ビジネスモデルキャンバスを作成した。その後、関係者数名に共有して齟齬が無いことを確認した。

ブレインストーミング

DX実現に向けた新サービスを企画するため、ターゲットとする顧客とそのニーズの洗い出しを図った。SFAに蓄積された情報を参考にしつつ、メンバ内でブレインストーミングを実施し、最終的に3点の仮説に集約した。

3C分析

3C分析の結果、新興の競合企業が低価格帯のシェアを拡大していることが判明した。そこで、自社の既存製品に組込デバイスを追加して利用情報を収集し、それらをAIで分析して新たな付加価値を提供する方針とした。

3 事業戦略の実現可能性確認

KPIツリー

策定した事業戦略は類似の前例が無く、達成目標の実現可能性を検証する必要があった。そこで、KGIを頂点としたKPIツリーを作成し、ボトルネックとなりそうなKPIの実現可能性を関係各所に確認することとした。

バランススコアカード

策定した事業戦略の実現可能性を検証するため、BSCを活用した。具体的には、事業戦略に対してBSCの4つの視点に基づいたKPIを設定した上で、それらが予算への投資対効果として達成可能かどうかを確認した。

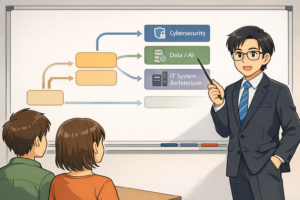

Ⅱ 業種ごとの事業特性を反映した情報システム戦略と全体システム化計画の策定に関すること

4 情報システム戦略の策定

BPMN

※BPMN:Business Process Model and Notation

情報システム戦略の策定するにあたり、まずは業務全体のビジネスプロセスの可視化を図った。具体的には、各部門責任者にヒアリングを実施して業務フローとその関連性を洗い出しながら、業務全体のBPMNを作成した。

親和図

情報システム戦略の検討を行うにあたり、各機能別部門から現行業務に対する要望を収集した。次に、収集した要望から親和図を作成し、現行業務の根本に潜む問題を特定することで、システム化による解決策を検討した。

5 全体システム化計画の策定

DFD

現行業務フローは、社内外からデータの入力更新が行われ、統合された後にDBに登録される。新業務フローで入力作業を自動化するにあたり、登録内容に齟齬が発生しないよう、新旧のDFDを比較して過不足を検討した。

TCO

予算面の制約が大きかったため、新システムの計画にあたってマルチクラウドの導入を検討した。具体的には、各クラウドベンダの利用料金やセキュリティコスト等からTCOを計算し、最適なクラウドの組合せを決定した。

Ⅲ 業種ごとの事業特性を反映した個別システム化構想・計画の策定に関すること

6 個別システム化構想・計画の策定

ニーズの明確化

個別システム化計画の策定にあたり、まずはニーズの明確化を行った。具体的には、関連部署や現場担当者へのヒアリング等で業務フローや現行システムの機能を洗い出し、導入に必要な機能と制約について明確化を図った。

7 適切な個別システムの調達

ベンダーリサーチ

個別システムの調達にあたり、数社のベンダーを選定してリサーチを行った。特に、今後機能変更が頻繁に発生することを踏まえ、カスタマイズ性や保守・サポート体制等について、各企業の技術営業にヒアリングを行った。

スケーラビリティ

個別システムの調達にあたり、新事業の特性に合わせて調達先の選定基準を作成した。具体的には、新事業は稼働後に急速に規模が拡大する可能性が高かったため、特にスケーラビリティに重きを置いた選定基準を設定した。

FIT&GAP分析

個別システムの調達にあたり、ベンダの提供するサービスと現行システムとのFIT&GAP分析を行った。その結果、新サービスではいくつか機能不足があるものの、現状は全て業務では利用していないことが判明した。

Ⅳ 事業ごとの前提や制約を考慮した情報システム戦略の実行管理と評価に関すること

8 製品・サービス・業務・組織・情報システムの改革プログラム全体の進捗管理

オフショア活用

社内人員の状況とプロジェクト全体計画を精査した結果、新システムの製造は外注する方針とした。外注先は、コスト面の制約が大きく、機能要件が明確であること等を踏まえ、オフショアを活用した体制を組むこととした。

9システム活用の促進

ナレッジ・マネジメント

各作業者が持つ固有の知識やノウハウを全社的に活用するため、ナレッジ管理ツールを導入する方針とした。導入と並行して、作業者にヒアリングを行って各作業の暗黙知を収集し、共有可能な形式知として整備していった。

継続的改善

変化の激しい業界であるため、導入した新システムは時間経過に伴って機能が陳腐化することが想定された。そのため、各ユーザ部門に窓口担当者を設けて現場の意見を集約し、継続的な機能改善を検討していくこととした。

フールプルーフ

※SA:システムアーキテクト

各部門に個別システム化構想を展開したところ、事業部門から新UIの学習コストについて不安の声が挙がった。そこで、フールプルーフを考慮した設計とし、特に経験の浅いユーザの操作性を優先するようSAに依頼した。

10 戦略の達成度評価

COBIT

実施した情報戦略の達成度を評価するにあたってはCOBITの評価基準を活用した。具体的には、情報戦略の実施前後に対してCOBITの評価項目で点数化し、前後の比較を行って想定との差異が無いことを確認した。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事が対象としているITストラテジスト試験は、キャリアの幅を広げる面でも中小企業診断士のような士業の方にも注目されている試験です。

IT×経営戦略の分野を同時に学べる国家試験としては最もメジャーであり、どのような業界でも生かせる汎用的な知識の獲得が見込めるため、大変おススメです。

今回はここまでとします。参考となれば幸いです。

あわせて読みたい

ITストラテジスト試験を独学で攻略するために読んでおくべき本9選

本記事では、国家資格ITストラテジストの試験対策の一環として、個人的に役立った書籍を紹介します。 簡単に概要について触れておきます。 そもそもITストラテジストと…

コメント